记得去年在京都的一家老茶馆,窗外细雨敲打着青石板,手里捧着温热的抹茶。那一刻突然明白,真正动人的句子往往诞生于感官与记忆的交汇处。创作美食美景的唯美句子,需要的不仅是词汇堆砌,更是将瞬间感受转化为永恒文字的艺术。

美食描述句式的艺术表达

描述一块刚出炉的和果子,与其说“这个点心很甜”,不如捕捉它“在舌尖融化成樱花味的云朵”。美食描写要唤醒读者的味觉记忆,用通感让文字产生味道。

试试把抽象的口感具象化:酥脆可以写成“像踩在秋日落叶上的声响”,绵密或许变成“被柔暖的羽绒包裹着舌尖”。我常观察米其林餐厅的菜单,他们很少直接写“美味”,而是用“慢火熬煮六小时的牛骨高汤”这样具象的叙述。

温度也是容易被忽略的维度。热食要写出烟火气,“锅边升起带着香料气息的白雾”;冷饮则需突出清凉感,“玻璃杯外凝结的水珠像夏天的眼泪”。

美景描绘的语言美学

在洱海边看日出时,我发现最打动人心的往往不是壮丽景象本身,而是光影变化的细微瞬间。描写风景时,试着把静态画面变成动态过程:“夕阳不是缓缓落下,而是把整片天空染成渐变的橘色海绵”。

多使用意外视角能带来新鲜感。描写雪山不一定要仰视,可以想象“云朵给山尖戴了顶流动的帽子”;写海滩不必总是海浪,或许“细沙正悄悄钻进脚趾缝里躲猫猫”。

光线与色彩的调配需要特别用心。同样的古镇,晨光中是“青瓦上跳跃的金色音符”,暮色里变成“被时光浸染的旧画卷”。这种随时间流动的描写,会让文字拥有呼吸感。

美食与美景的意境融合

巴厘岛的海边晚餐让我领悟到,当美食遇见美景,句子应该成为连接味觉与视觉的桥梁。比如“海浪声为新鲜烤鱼撒上了天然的盐花”,或者“晚风把烤玉米的焦香吹成了波浪的形状”。

创作时可以寻找味觉与视觉的共通意象:把山间的晨雾比作“刚掀开的蒸笼热气”,将夕阳下的葡萄酒写作“封存在玻璃杯里的落日”。这种跨感官的比喻,往往能产生奇妙的化学反应。

环境氛围的烘托很重要。在竹林茶室,“竹叶的阴影在茶汤里轻轻摇晃”;于雪山小屋,“热巧克力的香气与窗外的雪絮共同舞蹈”。让食物成为风景的一部分,风景成为食物的调味料。

情感共鸣的句式设计

最难忘的句子往往带着温度。在奈良喂鹿时,我写下“小鹿湿润的鼻尖碰触掌心,像当地糯米团子般柔软温热”。这种把动物触感与食物质感相连的描写,让很多人说想起了童年。

适当留白能给读者想象空间。不要写尽“这个披萨非常好吃”,试试“咬下的瞬间,突然理解意大利人为什么热爱生活”。未说出口的部分,反而更容易引发共鸣。

人称转换能拉近距离。用“你”代替“我”:“当海风裹挟着烤鱿鱼的香气扑向你,整片大海都成了你的餐桌”。这样的句式让读者仿佛身临其境,自然产生情感联结。

创作唯美句子终究是场感官的旅行。把眼睛当作镜头,舌头变成画笔,让每个字都带着温度与气味。好的句子应该像刚出炉的面包,不仅看起来诱人,还能让人闻到生活的香气。

上周在朋友圈发了张洱海边的照片,配文“云朵掉进茶杯里,晃成了苍山雪”。没想到这条动态收获的点赞,比精心修了半小时的自拍还多。朋友圈文案像给记忆装上的画框——选对句子,平凡的瞬间也能变成他人眼中的诗与远方。

美食分享的文案句式

深夜发美食照最怕变成“放毒现场”。与其简单写“这家烧烤绝了”,不如让文字飘出香气:“炭火在肉串上跳着华尔兹,连晚风都醉成了孜然味”。这种带着声响与气味的描写,隔着屏幕都能唤醒味蕾。

早餐照片适合用轻盈的笔触。拍牛角包时可以写“清晨的第一口酥脆,是黄油与面粉在舌尖的日出”;记录豆浆油条不妨试试“瓷碗里荡漾着豆香,油条正把晨光泡成金黄”。记得有次发类似的文案,朋友留言说看饿了,立刻出门买了同款。

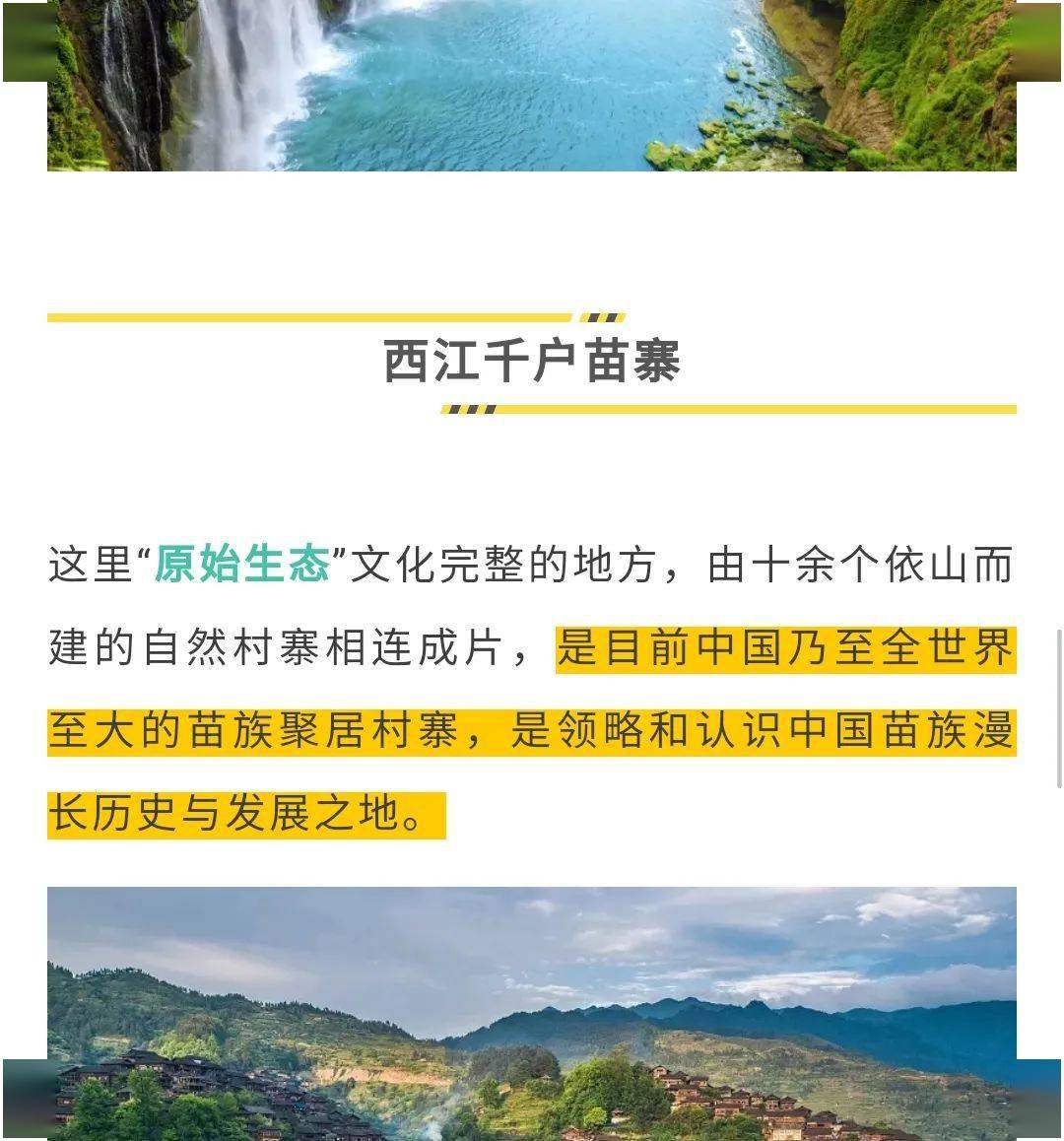

地方特色美食要突出地域感。在成都发火锅照,“红油锅里翻滚的,是整座城市的热情”;到广州拍早茶,“虾饺晶莹的薄皮下,包裹着珠江的晨雾”。把食物与城市气质相连,让每道菜都讲出自己的故事。

风景打卡的配文技巧

站在景点前常词穷?试试把“到此一游”变成“此刻我在”。在长城可以写“砖石台阶把时光叠成波浪,我正站在历史的脊背上”;于西湖畔不妨用“垂柳蘸着湖水,写给天空的情书”。

天气元素是天然的情绪滤镜。雨天不要只写“下雨了”,试试“乌云给古城泡了壶茶,青石板开始讲述潮湿的故事”;晴天避开“阳光真好”,换成“光线像蜂蜜般稠密,连影子都变得甜蜜”。这种把自然现象拟人化的写法,让风景瞬间生动。

我习惯在风景照里藏个小秘密。拍樱花时写“花瓣飘落的速度,刚好是心动的频率”;摄星空配上“这些星光旅行了千年,只为照亮你此刻的眼眸”。留点浪漫的想象空间,让每个点赞都带着会心一笑。

美食美景结合的文案创作

当美食与美景同框,文案要成为味觉与视觉的鹊桥。海边餐厅的照片可以配“浪花把海鲜的鲜甜,翻译成蔚蓝色的诗篇”;山顶野餐时写“三明治里夹着整座山峦的清风,咖啡杯倒映着云海的涟漪”。

寻找食物与景致的对话。拍古镇桂花糕时,我写过“老街把秋天的香甜,都包进了这方糯白的月光里”;记录草原烤全羊配上“篝火摇曳中,羊肉染上了牧歌的豪迈”。让食物继承风景的魂魄,风景成为食物的底色。

环境氛围需要立体呈现。竹林品茶不单写茶香,“沸水冲开时,整片竹海都舒展成碧绿的茶汤”;雪地火锅避开俗套,“麻辣锅底融化着雪花,寒冷与温暖在舌尖握手言和”。这种对立统一的描写,往往最能打动人心。

不同场景的句式适配

旅行中的文案要像变色龙般灵活。清晨出发适合短句:“在路上,胃和心都在期待未知”;深夜归来可用长句:“行李箱装着满满的星光,连疲惫都带着远方的味道”。

根据照片数量调整文风。单图求精炼:“一碗拉面,装下了整个东京的深夜”;多图可铺陈:“九宫格太窄,装不下湘西的酸辣、洱海的蓝、古城墙的黄昏”。

记得有次发了一组京都红叶照,第一张写“枫叶偷喝了清酒”,中间插句“转角遇见穿和服的秋天”,最后以“把红叶夹进护照,当作时光的书签”收尾。朋友说像看了部微电影,这就是场景句式的魔力。

朋友圈文案终究是写给自己的情书。那些精心编织的句子,会在某个平凡午后突然闪现,带你重回碧海蓝天。文字是最好的时光机,而点赞不过是旅程中意外的花瓣雨。

去年在冰岛拍下极光时,我对着手机屏幕删了又改——再壮丽的景象,配错文字就像给维纳斯披上麻袋。好的配文不该喧宾夺主,而要成为照片的呼吸。当画面与文字共舞,每张照片都能讲述独一无二的故事。

美食照片的配文句式

热气腾腾的食物照片最忌冗长。一碗拉面特写,配上“筷子拨开云雾,遇见汤底的日出”足矣。文字要像香菜末,撒一点提鲜,多了反倒破坏原味。记得有次深夜发牛肉面照片,只写“深夜的救赎,是牛骨熬制的月光”,第二天三个朋友跑来问店址。

俯拍构图需要诗意注解。整桌菜肴的俯瞰图,适合“餐桌是画布,美食是跃动的颜料”;单人份甜点可以写“这块蛋糕,切下了午后最甜的角度”。把平面变成立体剧场,让每道菜都拥有自己的舞台。

特写镜头要突出质感纹理。巧克力熔岩蛋糕流心的瞬间,“黑金色的火山在瓷盘爆发”;面包切开的气孔,“麦香在蜂窝里建造了微型宫殿”。这种放大细节的写法,让屏幕前的人仿佛能触摸到食物的温度。

风景照片的文字衬托

横向构图的山海适合留白式配文。海平面照片配“蓝色在远处折叠成永恒”,比直白描述更引人遐想。去年在青海湖拍的经典横图,我只写了“云朵掉进湖里,变成了盐”,至今还有人追问具体位置。

竖构图强调纵深感应配动态句子。森林探照光束的照片,“光柱是天空伸向人间的梯子”;瀑布全景图,“水流把悬崖写成垂直的河流”。这些文字顺着视觉动线流淌,强化了画面的穿透力。

不同时段需要匹配相应的时间感。晨曦中的古镇,“薄雾是昨夜留给清晨的情书”;正午的沙漠,“连影子都躲进沙粒里避暑”;黄昏的海岸线,“夕阳给浪花镀上金边,潮汐开始朗诵落日诗篇”。时间形容词让静态照片拥有流动的生命。

人物与景色的句式搭配

背影照最适合制造故事感。雪山前的背影,“向山走去,把自己走成最小的雪粒”;海边剪影,“海浪带不走的身影,在夕阳里站成新的礁石”。不露脸反而留给观看者更多代入空间。

互动式构图需要活泼文案。伸手接银杏叶的照片,“秋天轻轻落在掌心”;踢起海水的瞬间,“把浪花踢成闪亮的笑声”。这些句子让人物与景致产生化学反应,画面顿时鲜活起来。

我特别喜欢在旅拍中藏入小心思。给朋友拍吃冰淇淋的照片,配文“甜筒尖上的夏天”;自己坐在列车窗边的侧影,“车窗外的风景,是移动的明信片”。这些轻巧的比喻,让普通旅行照变成有温度的片段。

多图组合的句式布局

三图联排可以构建微型叙事。去年发过一组茶园照片:首图嫩芽配“清晨在叶尖醒来”,中图采茶写“指尖摘取春天”,末图茶汤用“杯中有整座茶山的呼吸”。朋友评论说像看了三集连续剧。

九宫格需要主次分明的文字布局。中心图放最具冲击力的画面,配核心句子“这个世界,比想象中更辽阔”;边角图用短句点缀:“路边的野花”、“转角的咖啡香”、“意外的彩虹”。形成众星拱月的效果,避免视觉疲劳。

拼图组合要注意节奏把控。上下拼图时,上方雪山配“触摸天空的轮廓”,下方倒影写“湖面藏着颠倒的世界”;左右拼接时,左图城市夜景“霓虹是夜晚的星座”,右图乡村星空“银河是永恒的乡愁”。对比产生的张力,让简单拼接变得意味深长。

其实最打动人心的,往往是那些不完美的真实。有次发完精心搭配的图文,反而收到最多点赞的是张虚焦的夜市照片,配文“手机没对上焦,但生活对了”。原来最好的搭配,永远是真情实感。

前阵子帮朋友修改旅行文案,她苦恼地说:“明明看到了很美的风景,写出来却像天气预报”。这让我想起自己初学写作时,总在深夜对着空白文档发呆。后来发现,好句子不是凭空创造的,而是站在前人肩膀上的眺望。建立个人句式库,就像厨师收集调味料——知道每种香料该在什么时候撒入。

经典唯美句式分类整理

描写食物时,我习惯把句式分成三个抽屉。第一个抽屉放“通感句式”,比如“这道菜的香气,是可以用眼睛看见的金黄色”。把嗅觉转化成视觉,文字突然就立体了。第二个抽屉存着“拟人句式”,“松饼在煎锅里轻轻呼吸,每个气泡都是甜蜜的叹息”。让食物拥有生命,读者自然会心生怜爱。第三个抽屉收藏“留白句式”,“吃完这碗馄饨,舌尖还下着三月的细雨”。不说味道多好,却说出了余味悠长。

风景描写更需要句式归档。山景专用句式适合“群山是大地凝固的浪涛”,把静态写出动感。水景句式可以收藏“湖水把天空对折,云朵都住进了碧玉里”,用几何感营造诗意。城市夜景我偏爱“霓虹是城市不会凋零的花园”,给冰冷的光束赋予生命。

最近在整理“时空交错句式”。比如“咬下这块糕点,突然回到外婆的厨房”,用味觉撬动记忆;“站在这片海滩,听见了千年前的海浪声”,让此刻与永恒对话。这些句式特别适合想要营造沉浸感的写作。

句式模板与创作公式

最简单的模板是“五感公式”。拿一杯咖啡举例:视觉“棕黑色的漩涡里藏着焦糖的密语”,嗅觉“香气像温暖的毯子包裹着清晨”,味觉“第一口是爵士乐,回甘是古典乐章”,触觉“瓷杯传来的温度,刚好融化晨间的倦意”,听觉“方糖落下的声音,惊醒了杯中的涟漪”。五个角度轮番使用,再普通的饮品也能写出花来。

“对比公式”特别适合旅行记录。城市与自然的对比:“玻璃幕墙反射的夕阳,终究不如山巅看到的壮丽”;古今对比:“现代游轮驶过的江面,还漂着李白诗句里的孤帆”。这种张力能让平淡的场景产生戏剧性。

我教过一个偷懒但有效的“换词公式”。把“美丽的”换成“被神明亲吻过的”,把“好吃的”换成“让味蕾开派对的”,把“壮观的”换成“需要屏住呼吸收藏的”。虽然简单,但立即摆脱了小学生作文的既视感。记得有次把“这个瀑布很大”改成“水流在悬崖上挥毫泼墨”,朋友圈点赞翻了倍。

修辞手法的运用技巧

比喻不要总找遥远的事物。描写夜市烧烤,与其说“像艺术品”,不如写“辣椒粉是夜空的星星,均匀撒在食物的银河系”。就近取喻反而更亲切。去年在成都吃串串,我写“竹签是乐谱,食材是音符,红油锅底指挥着麻辣交响曲”,当地朋友说比网红文案还贴切。

通感需要把握转换的尺度。把奶茶的甜写成“圆润的”,把海风的咸写成“粗糙的”,这种跨感官的形容要控制在读者能理解的范围内。我常练习“这道菜吃起来像什么颜色”、“这个风景听起来像什么味道”,慢慢就能掌握通感的火候。

排比句最忌机械重复。好的排比应该有递进感:“这片海,装得下所有日出,装得下整条银河,却装不下此刻的心动”。从具体到抽象,从外在到内在,让排比拥有呼吸感。写古镇时用过“青石板记得雨声,马头墙记得月光,老茶馆记得所有路过的故事”,三个“记得”却说了三层意思。

个性化句式的创作方法

每个人都有自己的语言指纹。我有个朋友总爱用音乐比喻美食,她写“这碗汤像大提琴独奏,低沉却温暖”;另一个习惯用建筑形容风景,“这座桥是河流戴上的项链”。找到属于你的比喻体系,比背诵华丽辞藻更重要。

试着给每个旅行地发明专属动词。在江南,我写“被梅雨季节温柔地潮湿着”;在西北,变成“被戈壁的风认真地干燥着”。这些自创词往往比标准形容词更传神。

最珍贵的句式来自真实体验。有次在乡下避雨,写“瓦片把雨声翻译成古诗”,这个句子后来被很多人借用。其实它诞生于那个特定的午后——坐在老宅门槛上,看着雨水从青瓦滴落,突然就冒出了这个比喻。好的句式永远生长在生活的土壤里。

我的手机备忘录里存着几百个零碎句式,等车时、排队时随时记录。它们像种子,遇到合适的照片或心情就会发芽。你不必成为语言大师,只要开始收集那些让你心动的表达,慢慢就会拥有自己的文字武器库。