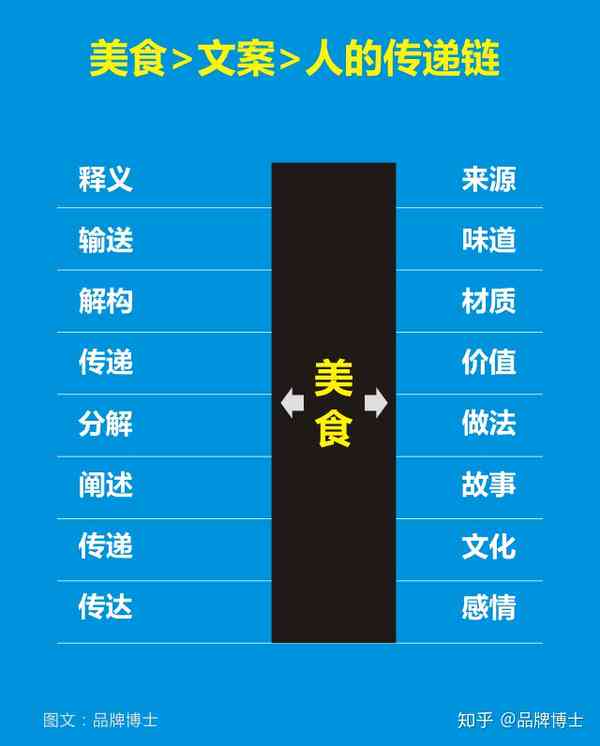

1.1 旅游美食文案的传播学特征分析

朋友圈里的美食分享从来不只是简单的信息传递。它更像是一场精心编排的感官盛宴——那些冒着热气的当地小吃照片,配上寥寥数语的描述,往往能在瞬间唤醒朋友们对某个地方的向往。

这类内容天然具备情感传染性。我记得去年在成都街头拍的那碗担担面,红油上撒着花生碎和葱花,配文就写了句“舌尖在跳华尔兹”。没想到好几位朋友后来私信问我具体位置,他们说光是看文字就仿佛尝到了那股麻辣鲜香。

视觉符号与味觉记忆在这里产生奇妙的化学反应。一张构图精美的食物特写,加上恰到好处的光线,能让人忽略这其实只是二维平面上的像素组合。而文字则负责激活观众的味蕾想象,把个人体验转化为可共享的情感共鸣。

1.2 朋友圈平台的内容传播机制研究

朋友圈的传播逻辑很特别——它既不是完全公开的广场,也不是纯粹的私密空间。这种半开放特性让内容传播带着某种微妙的社交压力。你分享的每道菜都在无形中构建着个人形象,是精致的美食家还是随性的背包客,文字与图片都在替你说话。

算法在背后默默发挥着作用。那些获得更多点赞评论的内容会获得更高曝光,这就形成了一种隐形的创作导向。深夜发的美食动态往往能引发更多互动,或许是因为夜晚更容易唤起人们对食物的渴望。这种时间节点的选择,其实也是传播策略的一部分。

强关系链让内容可信度倍增。从陌生博主那里看到推荐你可能会犹豫,但朋友亲身验证过的美食总会让人更想尝试。这种基于信任的传播,让简单的一条朋友圈具备了商业广告难以企及的说服力。

1.3 美食与旅游的跨文化传播理论

食物是最没有隔阂的世界语言。无论来自哪个文化背景,人们都能从一碗热气腾腾的汤面中感受到温暖。这种共通的情感体验,让美食成为跨越文化障碍的理想媒介。

地域特色食材的呈现方式需要文化转译。直接说“这是用当地特产xxx制作”可能让人无感,但如果说“这道菜用了山里采的野菌,味道让我想起奶奶做的炖鸡汤”,瞬间就建立了情感连接。这种将陌生元素与共同记忆挂钩的技巧,能有效降低文化理解门槛。

饮食习俗的差异反而成为有趣的谈资。有次我在西北尝试油泼面,特意拍了段扯面的视频,配文调侃“面条比腰带还宽”。当地朋友在评论区补充了这种做法的由来,外地朋友则纷纷表示好奇。这种互动恰好印证了美食作为文化使者的独特价值——它既能展示差异,又能创造对话。

每个成功的旅游美食文案,其实都在完成一次小型文化外交。它把异地的味道打包成可感知的故事,让屏幕那端的人不仅看到美食,更透过美食理解一个地方的生活哲学。

2.1 吸引眼球的标题与开场句式设计

朋友圈的浏览速度太快了。你的文字必须在三秒内抓住滑动的拇指。那些成功的文案往往有个共同点——开场就像美食的香气,瞬间就能勾起好奇心。

试试用疑问句代替陈述句。“你见过会跳舞的豆腐吗?”比“这道麻婆豆腐很好吃”更能让人停下滑动。我曾在重庆拍过一张豆花照片,配文是“甜党咸党都沉默了”,结果引发了几十条关于口味的争论。这种开放式提问天然具有互动基因。

数字和反差制造记忆点。“1块钱的街边摊,吃出了100块的幸福感”——具体数字让描述更可信,价格与体验的反差则强化了戏剧性。记得避开那些被用滥的形容词,“入口即化”“鲜香四溢”这类词已经很难唤起新鲜感。

有时候,留白比完整更吸引人。有次在潮汕吃生腌,我只写了“冒着生命危险尝试的……”配图是晶莹的虾肉,评论区立刻炸出好多当地人来指导正确吃法。这种未完成的叙事,反而给了朋友参与讨论的空间。

2.2 情感共鸣与体验分享的叙事技巧

最好的美食文案都在讲故事,而不是列菜名。那道菜是怎么发现的?制作过程中有什么趣事?品尝时联想到什么?这些细节才是让人感同身受的关键。

把个人体验转化为集体记忆。写西安肉夹馍时,我没说“外酥里嫩”,而是描述“咬下去的瞬间,仿佛听见了面饼碎裂的声响,隔壁桌的小孩都转头看我”。这种具象化的场景,让读者不是在看美食测评,而是在共享一段生动经历。

适度暴露小缺憾反而更真实。有次写厦门沙茶面,我特意提到“排队时被蚊子咬了两个包,但第一口汤入口就觉得值了”。这种不完美的真实感,比单纯赞美更容易获得信任。朋友们在评论区分享自己的类似经历,让简单的美食分享变成了情感交流。

2.3 地域特色与美食文化的融合表达

地方美食从来不只是食物,它是地理、历史和生活的结晶。好的文案应该能让人透过一道菜,看见整个地域的性格。

用味道描写带出风土人情。写新疆大盘鸡时,我这样描述:“土豆吸饱了汤汁,吃出了戈壁滩的豪迈;宽面拌着辣汁,像极了这里直来直去的性子”。把食材特质与地域气质挂钩,让美食成为理解地方的入口。

饮食习俗是最好的文化说明书。在顺德吃鱼生时,我记录了当地人的配料搭配哲学——“柠檬叶丝去腥,芋头丝增脆,花生油提香,每样配料都像在完成一场味觉交响乐”。这种对饮食智慧的解读,让朋友不仅想尝味道,更想体验背后的生活美学。

避开那些刻板的文化标签。不说“这是当地特色”,而是展示它如何融入日常生活。拍早餐摊的肠粉时,我注意到老板记得每个熟客的酱料偏好,这个细节比任何华丽辞藻都更能传达广州的饮食文化精髓。

2.4 配图与文案的协同传播策略

图片负责诱惑,文字负责解读。二者不是简单叠加,而是在完成一场视觉与文字的对话。

构图要留出文字空间。拍那碗桂林米粉时,我特意让筷子夹起的米粉悬在半空,配文“这口爽滑,相机都快抓不住了”。动态的进食瞬间比静态摆拍更有感染力,未完成的动作也暗示着美味值得亲身体验。

文字补全图片说不出的故事。有张夜市炒冰的照片,我在文案里写了摊主女儿趴在作业本上写数学题的小细节。很多人留言说被这个画面打动,这就是文字赋予图片的额外情感维度。

不同平台需要调整呈现方式。发现竖构图在手机上看更完整,特写比全景更能突出食物质感。偶尔尝试短视频——沸腾的火锅、拉丝的芝士,动态的美食影像配上简洁的文字说明,往往能获得意想不到的传播效果。

其实最打动人心的,永远是那些带着体温的生活片段。上周发的那张家常打卤面,就因为写了句“吃出了妈妈的味道”,收到好多朋友分享自己记忆中的那碗面。美食文案的最高境界,大概就是让每个人都从中尝到属于自己的故事。

3.1 用户互动数据的量化分析指标

点赞数是最基础的反馈,但评论数更能说明问题。一条关于长沙臭豆腐的文案,可能只有20个点赞,却有15条评论讨论“到底香不香”,这种互动深度远比单纯的点赞更有价值。

我习惯记录每篇文案的“评论点赞比”。上个月发的潮汕牛肉火锅内容,38个点赞对应12条评论,比例接近1:3——说明成功激发了讨论欲。而那些点赞过百却无人评论的,可能只是图片好看,文案本身并没有打动人心。

朋友圈的“隐形数据”也值得关注。共同好友的互动会形成小范围曝光,有时候一条看似普通的内容,因为几位朋友的热烈讨论,反而获得了超预期的传播。记得有次写武汉热干面,最初只有零星点赞,直到两位武汉朋友在评论区聊起芝麻酱的讲究,瞬间带动了十几条新评论。

时间维度上的数据对比很有说服力。把不同时段发布的同类内容做横向比较,会发现晚上八点发的夜市小吃,通常比午餐时间发的餐厅美食获得更多互动。这种规律帮助我调整发布时间,让内容遇见最可能产生共鸣的读者。

3.2 文案传播效果的质性评估方法

数字会说话,但朋友的话更有温度。那些超出简单赞美的评论特别值得留意——有人问餐厅地址,有人分享类似体验,甚至有人因为你的文案决定去那个地方旅行。这些才是有质量的反馈。

私信互动往往比公开评论更真实。发完那篇顺德双皮奶的深度体验后,三位不太熟悉的朋友私信问我具体店铺,这种“悄悄关注”说明内容真正触动了他们的需求。有时候陌生人通过共同好友看到你的内容并主动添加好友,这也是传播效果的延伸证明。

观察朋友如何转述你的内容很有意思。有人在我的新疆烤包子文案下评论:“看完立刻点了个外卖解馋”,虽然外卖和当地风味相去甚远,但这种即时行动恰恰证明了文案的感染力。另一个朋友去成都时,特意按我写的攻略找了那家蹄花店,还在同一角度拍了照片——这种“复刻行为”是最动人的效果评估。

3.3 基于反馈的文案优化与迭代策略

把每次发布都当作一次小实验。发现写地方小吃时,加上“本地人推荐”的字眼,询问具体位置的朋友会明显增多。后来我刻意在文案中嵌入这类信息点,比如“出租车司机带路才找到的巷子馆子”,果然提升了实用价值。

负面反馈其实是优化良机。有次写西安羊肉泡馍,被当地朋友委婉指出掰馍手法不对,这个“小错误”反而引发了更深入的讨论。现在我偶尔会故意留些可讨论的细节,就像美食家朋友说的:“完全正确的描述不如留有空间的分享”。

建立自己的“文案迭代笔记”很实用。记录哪些开场白获得了最快回应,哪些情感表达引发了最多共鸣。慢慢就摸索出规律:带数字的具体描述比模糊赞美有效,个人小故事比宏大叙事更打动人。这种持续优化让每篇文案都比上一篇更懂得如何与读者对话。

3.4 不同受众群体的差异化文案策略

仔细看你的好友构成其实很有意思。同龄朋友更关注“值不值得特意去”,长辈更在意“干不干净”,美食爱好者则想了解“有什么独特之处”。同一家餐厅,对不同人群需要突出不同亮点。

给旅行爱好者写文案时,我会强调路线规划和体验独特性。“拐过三个巷口才找到”“错过就要等下一锅”这样的描述,对他们来说不是麻烦而是乐趣。而给本地朋友推荐,则需要挖掘新角度——比如一家老店的新品,或者某个主厨的创意菜。

记得有次同时给两组人推荐广州早茶,对远方朋友重点描写虾饺的晶莹剔透和茶楼的热闹氛围,对本地朋友则聊起了某家老字号新出的黑松露烧卖。这种差异化让同一主题产生了完全不同的互动效果。

观察不同人群的作息时间也影响策略。年轻人深夜看到烧烤文案会格外兴奋,而早晨发的养生汤品则更容易打动中年朋友。这不是刻意迎合,而是让合适的内容在合适的时间遇见合适的人。

说到底,好的美食文案不是单向输出,而是一场与朋友的味觉对话。那些最成功的分享,往往都是找到了与不同人群的连接点——可能是共同的记忆,可能是相似的口味,也可能只是对美好生活同样的向往。