1.1 武汉饮食文化特色

长江水汽蒸腾出这座城市的烟火气。武汉人把早餐叫“过早”,这个说法本身就透着股匆忙劲儿。记得第一次在汉口街头看到上班族端着纸碗边走边吃热干面,芝麻酱顺着碗边往下滴,那种市井气息瞬间击中了我。

九省通衢的地理位置让武汉饮食呈现出奇妙的融合性。码头文化催生了快手快脚的热干面,江汉平原的物产滋养了鲜美的武昌鱼,南北往来商旅带来了面食与米食的碰撞。你很难用一个词概括武汉味道——它既有北方面食的扎实,又有南方米食的精致,还带着江湖码头的豪爽。

武汉人对吃的态度很实在。不讲究排场,更看重味道和效率。早餐摊前排队五分钟就能拿到一份热腾腾的豆皮,这种便捷与美味的平衡,或许就是武汉饮食最动人的地方。

1.2 武汉美食区域分布

武汉三镇的美食地图各有千秋。汉口老租界区藏着不少百年老店,吉庆街的夜宵大排档永远人声鼎沸。有一次在江汉路附近的小巷里,偶遇一家做了三十年的糊汤粉,老板说他们家从来不做宣传,全靠街坊邻居口耳相传。

武昌高校区的美食带着青春气息,湖大周边的烧烤摊凌晨两点还在营业。汉阳则保留着更多传统手艺,归元寺附近的素菜馆别有风味。

长江大桥连接的不只是两岸,还有截然不同的饮食风格。江北的早点偏重,江南的小吃更精细。这种地域差异让武汉的美食版图格外丰富。

1.3 武汉特色小吃介绍

热干面的灵魂在芝麻酱。好的芝麻酱要现磨,浓稠度要刚好能挂在面上。配料的萝卜丁、酸豆角都是点睛之笔。我总觉得武汉人调芝麻酱的手艺像在变魔术,多一分太稠,少一分太淡。

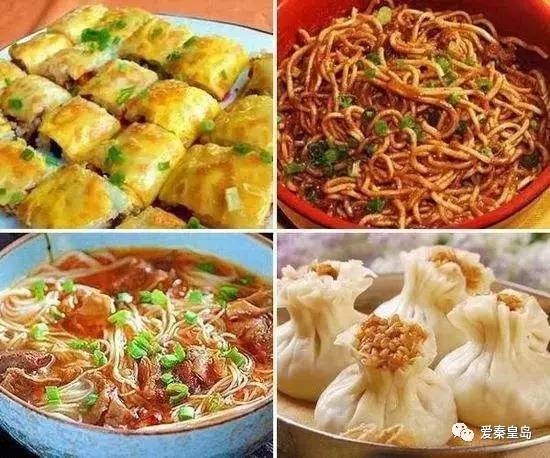

豆皮是个神奇的存在。绿豆和米浆烙成的外皮酥脆,内馅的糯米吸饱了香菇和肉丁的鲜味。最好吃的豆皮往往出自那些不起眼的街边摊,老师傅手起铲落,金黄方正的豆皮就出了锅。

糊米酒带着淡淡的桂花香,在三鲜豆皮旁边总能找到它的身影。面窝的中间薄脆周边厚实,一口咬下去会有咔哧的响声。这些小吃构成了武汉人最日常的味觉记忆。

2.1 热干面与豆皮

热干面的魅力在于简单中的不简单。碱水面在沸水里烫个七八分熟,捞起来拌上香油摊凉。等到要吃的时候,在开水里过一下,淋上芝麻酱、酱油、辣萝卜丁,动作一气呵成。记得有次在汉口一家老店,看老板拌面时手腕翻飞,每根面条都均匀裹上酱汁,那种专注让人想起匠人打磨作品。

芝麻酱的质地很关键。太稀挂不住面,太稠拌不开。好的芝麻酱带着微微的颗粒感,香气层次丰富。有些老店会加入少量花生酱,让味道更醇厚。配上一碗蛋酒,这是武汉人雷打不动的早餐组合。

三鲜豆皮的名字常让外地人误解。其实“豆皮”指的是用绿豆和米浆烙成的薄皮,金黄酥脆如蝉翼。内馅的糯米要用猪油炒过,加入香菇丁、笋丁、肉粒,有时还会放点青豆。我在武昌司门口见过老师傅做豆皮,大铁锅一转,米浆均匀铺开,打蛋、翻面、撒馅料,整个过程像在表演。

最地道的吃法是豆皮刚出锅时,边缘带着焦脆,中间的糯米软糯。配一碗糊米酒,甜咸交织的滋味能让人惦记好久。

2.2 武昌鱼与汤包

“才饮长沙水,又食武昌鱼”。毛泽东的诗句让这道菜名声大噪。正宗的武昌鱼产自梁子湖,鱼身银白,体型侧扁像把团扇。清蒸最能体现其鲜美,只需简单调味,鱼肉细嫩如豆腐。去年在东湖边的餐馆尝过一次,鱼肉入口即化,鲜味在舌尖久久不散。

武汉的汤包与江浙一带不同,皮稍厚,汤汁更浓郁。好的汤包要能做到“轻轻提,慢慢移,先开窗,后喝汤”。馅料除了猪肉,常加入蟹黄或虾仁。我偏爱汉阳玫瑰街那家的番茄汤包,粉红色的面皮,汤汁带着番茄的酸甜,很特别。

吃汤包要配姜丝醋。夹起一个饱满的汤包,在醋碟里滚一下,咬开小口吸吮汤汁。那种滚烫的鲜美,总让我想起冬天里最温暖的慰藉。

2.3 特色甜点与饮品

糊米酒是武汉独有的饮品。米酒里加入糯米小圆子、红枣片,勾芡后浓稠适中。桂花的香气若有似无,甜度刚好解腻。在江汉路一家老字号,他们还会撒上干桂花,喝前搅动,花香就飘散开来。

面窝看似简单,其实讲究很多。黄豆和米磨成的浆,中间薄四周厚,撒上芝麻入油锅炸。好的面窝外脆内软,中间的薄片酥脆,周边的厚圈绵软。清晨的巷口,总能看见人们排队等着面窝出锅。

豆腐脑在武汉有咸甜之争。老武汉人偏爱咸口,浇上酱油、虾皮、榨菜末。但年轻人开始接受甜味,加白糖或蜜红豆。我个人觉得,配着热干面吃的话,还是咸豆腐脑更搭。

这些甜点饮品可能登不上大雅之堂,却是武汉人日常生活中最真实的甜。

3.1 推荐餐厅与老字号

说起武汉的老字号,蔡林记的热干面是绕不开的。他们家的黑芝麻酱特别香浓,面条筋道适中。记得第一次去吉庆街那家店,排队时看到前面的大爷自带饭盒,就知道来对地方了。热干面配蛋酒,这是武汉人几十年的早餐记忆。

老通城的三鲜豆皮堪称一绝。豆皮金黄酥脆,糯米馅料油润饱满。我特别喜欢看师傅现场制作,大铁锅在手中旋转,米浆均匀铺开,打蛋、翻面、撒馅料,整个过程充满韵律感。他们家的糊米酒也值得一试,桂花香气恰到好处。

四季美的汤包让我想起小时候的味道。皮薄馅大,汤汁鲜美。吃的时候要小心烫,先用吸管慢慢品尝汤汁,再吃包子本身。去年带外地朋友去,他连吃了两笼还意犹未尽。

小桃园的煨汤是武汉人的心头好。排骨藕汤熬得浓白,莲藕粉糯,汤头醇厚。冬天来上一碗,整个人都暖和起来。他们家的鸡汤也很出名,用的是土鸡,文火慢炖数小时。

3.2 美食街与夜市推荐

户部巷被称为"汉味小吃第一巷",虽然现在游客多了,但依然藏着不少地道小吃。徐嫂糊汤粉配油条是经典组合,糊汤浓稠,带着淡淡的胡椒味。建议早上九点前去,能避开人流高峰。

吉庆街的夜市更有烟火气。晚上六点后,各种大排档陆续摆开,炒菜、烧烤、小龙虾应有尽有。记得有次深夜在这里吃烧烤,隔壁桌的武汉大叔热情地给我们推荐本地啤酒,那种市井气息特别动人。

万松园路是年轻人的美食天堂。从靓靓蒸虾到夏氏砂锅,每家店都有自己的特色。我常去的那家牛肉粉店,汤头是用牛骨熬制十多个小时,味道特别浓郁。这条街晚上尤其热闹,建议提前预约。

江汉路步行街适合边走边吃。从烤串到甜品,各种小吃琳琅满目。有家老字号的豆皮店,虽然店面不大,但味道很正宗。配上一杯冰镇酸梅汤,在炎热的夏天特别解暑。

3.3 交通攻略与路线规划

武汉三镇的美食分布很有特点。汉口以老字号和夜市见长,武昌高校周边藏着不少平价美食,汉阳则更适合寻找地道的家常菜。

如果只有一天时间,建议早上到户部巷吃早餐,中午去吉庆街品尝小吃,晚上到万松园路享用正餐。地铁2号线和6号线能串联起这几个主要美食区域。

周末探店的话,可以这样安排:周六专注汉口片区,从江汉路步行街开始,沿着中山大道往吉庆街方向走;周日转战武昌,上午逛户部巷,下午去楚河汉街。这两个区域都有地铁直达,很方便。

记得有次为了吃一碗正宗的热干面,我特意起了个大早坐地铁到江汉路。虽然要换乘两次,但当那碗热气腾腾的面端到面前时,觉得一切都值得。武汉的美食就是这样,总让人愿意为它多走几步路。

建议下载个地铁APP,武汉的轨道交通很发达,基本上主要美食区域都能覆盖。如果要去一些巷子里的老店,共享单车是最佳选择,能带你发现那些藏在街头巷尾的美味。

4.1 美食打卡路线

从江汉路地铁站出发是个不错的选择。出站先来份老字号的豆皮,边走边吃,沿着中山大道慢慢逛。走到吉庆街正好赶上早餐摊收市前的最后一波,这时候的热干面通常酱料给得特别足。

记得去年秋天带朋友走这条路线,我们从江汉路吃到吉庆街,再坐两站公交到万松园。中午在夏氏砂锅歇脚,点一锅莲藕排骨汤,配着米饭特别香。朋友说这样边走边吃的方式,比在餐厅坐一天有意思多了。

武昌的路线更适合文艺青年。早上在户部巷解决早餐,然后步行到黄鹤楼,沿途会经过不少特色小店。有家卖糊米酒的摊位,老板是个老奶奶,她做的糊米酒带着淡淡的酒酿香,是我在武汉喝过最地道的。

如果时间充裕,建议分两天走完汉口和武昌两条线。第一天专注老字号,第二天探索新派餐厅。这样既能感受传统味道,也能体验创新料理。武汉的美食地图就像这个城市一样,既有历史的厚重,又有年轻的活力。

4.2 最佳用餐时间建议

早餐最好在早上7点到9点之间。这个时段的老字号都是本地人在光顾,食材最新鲜,师傅的手法也最熟练。过了十点,很多早餐摊就开始收摊了,想吃到最地道的味道就得赶早。

午餐建议错开12点到1点的高峰期。武汉的上班族用餐很集中,热门餐厅这个时段往往要排队。一点半之后人会少很多,上菜速度也更快。记得有次在万松园故意晚去,不仅不用等位,厨师还有空跟我们聊了几句。

夜宵时间从晚上9点开始热闹起来。吉庆街的夜市这时候刚刚摆开,烧烤摊的炭火正旺,小龙虾也最新鲜。要是去得太晚,一些特色菜可能就卖完了。周末的夜宵时间会延续到凌晨两点,适合夜猫子们慢慢享受。

季节也很重要。夏天适合傍晚出门,在江边找个大排档,吹着江风吃小龙虾。冬天就要赶早,热乎乎的汤面、煨汤在寒夜里特别治愈。春秋两季最舒服,可以悠闲地逛吃一整天。

4.3 美食摄影与记录技巧

拍热干面的时候,记得让老板多加点芝麻酱。浓稠的酱汁挂在面条上,在自然光下特别诱人。可以请师傅在制作时稍等片刻,抓拍撒葱花和萝卜干的瞬间,那个画面充满了生活气息。

豆皮要趁热拍,刚出锅时表皮金黄酥脆,用筷子轻轻挑起,能拍到糯米馅料拉丝的效果。我习惯用手机的人像模式,虚化背景突出食物主体。街边小摊的环境虽然杂乱,但反而能拍出最真实的市井味道。

记录美食不只是拍照。我会在手机备忘录里简单记下当天的感受:哪家的汤包汁水最足,哪家的糊米酒桂花香最浓。这些细节时间久了容易忘记,但文字能帮我们留住当时的味觉记忆。

有时候不拍食物本身,拍用餐的场景也很有意思。早餐摊上升腾的蒸汽,夜市里碰杯的瞬间,这些画面比单纯的食物照更有故事感。去年在户部巷拍到一位老人慢慢品尝豆皮的侧影,那张照片至今还是我的手机壁纸。

建议给每道美食都配上一两句简单的描述。不用太复杂,就像“今天的热干面芝麻酱特别香”或者“这碗藕汤让我想起外婆的手艺”。这些随手的记录,日后翻看时能瞬间把人带回那个美好的用餐时刻。