1.1 杭州饮食文化的历史渊源

西湖边吹来的风里总带着食物的香气。这座城市的美食记忆可以追溯到南宋时期,那时的临安城已是“东南第一州”。御厨们将北方烹饪技艺与江南食材巧妙融合,形成了独特的饮食风格。我曾在南宋御街遗址附近的老巷子里,听一位做定胜糕的老师傅说起,这些传统点心的配方几百年都没怎么变过。

运河沿岸的茶楼酒肆曾是商贾云集之地,文人墨客在此品茗赋诗。这种雅致的饮食氛围一直延续至今,杭州人吃饭讲究时令,追求本味,或许正是受了千年文化积淀的影响。

1.2 杭州菜系特色与烹饪技法

杭帮菜的精髓在于“清淡”二字。不像川菜那样热烈奔放,也不似粤菜那般精致繁复,它更像是一首婉约的江南小调。厨师们最拿手的是“烩”、“蒸”、“炖”这些温和的烹饪方式,力求保留食材的原汁原味。

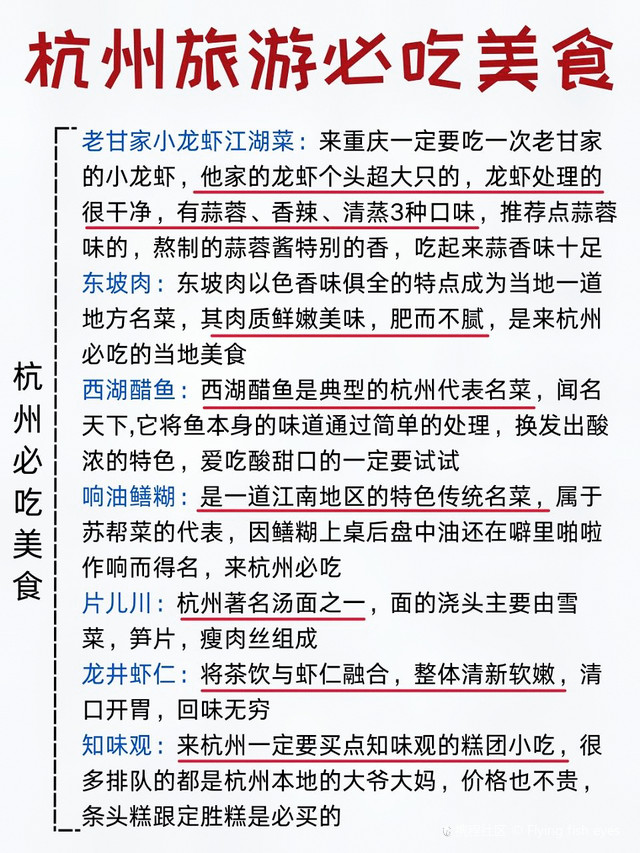

记得有次在河坊街的老餐馆,看厨师做西湖醋鱼。他不用过多的调料,只靠火候的精准掌控,就让鱼肉呈现出恰到好处的鲜嫩。这种对食材本身的尊重,正是杭帮菜最动人的地方。

1.3 饮食文化的地域特征

杭州人的餐桌总是跟着季节走。春天要吃龙井虾仁,夏天必尝荷叶粉蒸肉,秋天少不了桂花糖藕,冬日则要喝上一碗热腾腾的腌笃鲜。这种顺应自然的饮食智慧,让每个季节都有独特的味觉记忆。

城西的农家菜带着山野的质朴,运河边的餐馆透着水乡的灵秀,而西湖周边的餐厅则更多了些文人雅趣。不同区域的饮食风格各异,但都浸润着这座城市的温润气质。

2.1 传统老字号餐厅

楼外楼的叫花鸡还保持着百年前的做法。厨师会用荷叶包裹整鸡,外层糊上黄泥,放在炭火上慢慢煨熟。敲开泥壳的瞬间,荷叶的清香和鸡肉的鲜嫩扑面而来。我第一次尝到时,惊讶于如此简单的工艺竟能创造出这般层次丰富的味道。

奎元馆的虾爆鳝面是很多老杭州的早餐记忆。面条筋道,鳝鱼酥脆,虾仁Q弹,这三样食材在浓汤里相遇,成就了一碗让人念念不忘的招牌面。他们家的面汤据说从开店至今就没断过火,这种对传统的坚守在当下显得尤为珍贵。

山外山菜馆藏在植物园深处,环境清幽得像个世外桃源。他们的八宝豆腐做得特别细腻,豆腐是自己磨的,配料切得极细,入口即化。坐在落地窗前,一边品尝美食一边欣赏园景,能感受到老杭州人那种不紧不慢的生活态度。

2.2 特色主题餐厅

绿茶餐厅的面包诱惑不知俘获了多少年轻人的心。烤得金黄的面包配上冰淇淋,冷热交融的口感很特别。这家店将杭帮菜与时尚元素结合,价格亲民,氛围轻松,特别适合朋友小聚。我常带外地朋友来这里,他们总会被那道火焰虾的表演惊艳到。

外婆家的等位队伍永远那么长,但大家都愿意等。他们的麻婆豆腐只要3块钱,这个价格十几年没变过。虽然主打杭帮菜,但菜单上能看到川菜、粤菜的影子,这种融合创新反而让传统味道有了新的生命力。坐在仿古的餐桌前,听着江南小调,确实有种到外婆家吃饭的亲切感。

桂语山房是家禅意主题餐厅,藏在满觉陇的桂花林中。秋季来这里,窗外桂花如雨,室内茶香袅袅。他们的创意杭帮菜做得极精致,每道菜都像件艺术品。记得有次吃到的桂花糖藕,藕孔里填的不是普通的糯米,而是混合了桂花蜜的紫米,小小改动就让传统菜有了新意。

2.3 网红打卡餐厅

新白鹿餐厅的蛋黄鸡翅是必点菜。咸蛋黄的绵密包裹着炸得酥脆的鸡翅,这种奇妙的组合在社交媒体上火了很久。价格实惠,装修时尚,吸引了很多年轻食客。我注意到他们经常根据网络流行趋势调整菜单,这种灵活的经营方式很受当下消费者欢迎。

杭州酒家的旋转餐厅是看夜景的好地方。傍晚时分坐在窗边,西湖的暮色尽收眼底。他们的西湖醋鱼做得地道,用的是活鱼现杀,醋汁调得酸甜适中。虽然价格偏高,但配上这样的景致,确实值回票价。很多游客会把这里作为杭州之行的最后一站,在美食与美景中告别这座城市。

素描餐厅藏在梅家坞的茶田里,环境美得像它的名字。二楼露台正对着整片茶园,雨天来尤其有味道。他们的榴莲烤鸡很有创意,将东南亚风味融入杭帮菜,这种大胆的尝试反而成就了独特的招牌菜。在这里吃饭,吃的不仅是味道,更是一种生活美学。

3.1 经典小吃种类及特点

葱包桧的来历挺有意思。据说南宋百姓痛恨秦桧,就把面饼压成油条状,寓意秦桧,再夹上葱段在铁板上压烤。现在河坊街的老摊位上,还能看到师傅用铁铲用力压饼的场景,"滋滋"的声响里飘出面香和葱香。我常买来当早餐,薄脆的面皮夹着甜面酱,简单却让人满足。

定胜糕的形状像朵小花,中间点缀着红绿丝。用糯米粉和粳米粉按特定比例混合,蒸出来松软中带着恰到好处的韧性。老杭州人有个习惯,遇到重要考试或开业,都要买定胜糕讨个好彩头。上次路过知味观,看见一位奶奶特意给即将高考的孙子买这个,这种传承让人感动。

片儿川的面浇头讲究时令。春季的雪里蕻、冬笋,夏季的茭白,秋季的蘑菇,每个季节都有最合适的搭配。地道的做法要用猪油爆香配料,高汤煮面,最后淋一勺猪油增香。在菊英面馆吃到的版本,面条吸饱了汤汁,雪菜脆嫩,笋片鲜甜,这种时令的鲜美是冷冻食材永远无法替代的。

猫耳朵这个名字很形象。把面片捏成小猫耳朵的形状,配上虾仁、火腿、香菇等配料煮成汤羹。我曾在鼓楼附近的小店看老师傅制作,手指轻巧一捏就是一个,动作流畅得像在跳舞。吃起来滑嫩有嚼劲,汤头清淡鲜美,特别适合当夜宵。

3.2 小吃文化的社会意义

杭州的小吃摊往往承载着街坊邻里的记忆。清晨的惠民路上,买葱包桧的阿姨能叫出每个熟客的喜好:"王老师不要辣,李奶奶多加酱"。这种人情味让小吃不只是食物,更成为社区情感的纽带。记得有家开了三十年的馄饨摊,搬走后老顾客们都很想念,后来在社交媒体上找到新地址,特意赶去捧场。

小吃也是城市文化的活化石。像吴山烤禽这样的老店,还保留着传统的炭火烤制方法。站在店门外就能闻到果木的香气,这种味道已经成为很多杭州人童年记忆的一部分。现在虽然有了电烤设备,但老师傅们坚持用老法子,他们说炭火烤出来的鸡肉才带着那种特殊的烟火气。

夜市里的小吃摊展现着城市的包容性。在胜利河美食街,既能找到地道的杭州小笼包,也能尝到来自全国各地的风味。这种交融创新让传统小吃不断焕发新生。我注意到有些摊主会把本地食材与其他菜系做法结合,比如用龙井茶粉做奶茶,用西湖莼菜包饺子,这种创新很有意思。

3.3 小吃消费趋势分析

现在年轻人吃小吃更看重体验感。在中山南路的美食集市,很多摊位把制作过程变成表演。打年糕的"砰砰"声,拉面的飞舞,煎包的滋滋作响,都成为吸引顾客的亮点。有位卖定胜糕的老板告诉我,他特意把操作台移到店面最显眼的位置,让客人能看到整个制作过程。

社交媒体正在改变小吃的传播方式。像方爷爷的蜜汁藕这类传统小吃,因为游客在抖音上的分享突然走红。现在要买他家的蜜汁藕得提前预约,队伍能排出去几十米。这种突如其来的关注让老手艺人们既惊喜又困惑,他们不太明白为什么传承了几代人的手艺突然成了网红。

健康观念的兴起让小吃也在悄悄改良。我注意到很多摊位开始标注食材来源,强调少油少盐。定胜糕有了低糖版本,葱包桧开始用橄榄油,这些改变反映出消费者对食品健康的重视。不过老师傅们也在纠结:改良太多会失去传统味道,不改又难以满足新需求,这个平衡点需要慢慢摸索。

外卖平台给小吃行业带来新机遇。很多老字号开始上线外卖,让上班族能在办公室尝到地道小吃。但像小笼包这类对温度要求高的食物,外卖体验总是差些意思。有店家想出用保温袋加冰包的双重保险,虽然成本高了,但能保证送到客人手里时还是最佳口感。