1.1 美食旅游的概念界定与特征分析

美食旅游早已超越简单的"吃吃喝喝"。它是一趟以食物为核心载体的深度文化体验。当游客专程前往某个地方品尝当地特色美食、参与烹饪课程、探访食材产地时,他们实际上在通过味蕾理解这个地方的历史与传统。

记得去年我在潮州遇见一位专程来学习牛肉丸制作的新加坡游客。他说这趟旅行让他明白了为什么潮州牛肉丸能如此弹牙——原来关键在于反复捶打的工艺和当地特有的沙茶酱配方。这种通过食物连接文化与人的方式,正是美食旅游的独特魅力。

美食旅游通常具备三个鲜明特征:体验性、地域性和文化性。游客不满足于被动品尝,更渴望参与制作过程;每个地方的饮食文化都深深植根于当地自然环境与历史传承;而一道传统菜肴往往承载着几代人的记忆与智慧。

1.2 美食旅游路线的规划原则与方法

规划一条成功的美食旅游路线,需要像调配一锅好汤般讲究平衡与层次。核心原则包括主题明确性、体验连贯性和时间合理性。路线应该围绕清晰的美食主题展开,比如"川菜寻味之旅"或"江南时令食材探秘",避免变成杂乱无章的美食堆砌。

实际操作中,我倾向于采用"核心亮点+配套体验"的规划方法。选择2-3家最具代表性的餐厅或美食街区作为核心节点,然后围绕这些节点配置相关的文化体验——可能是参观附近的食材市场,或是安排一场与当地厨师的交流活动。这样的安排既保证了美食体验的深度,又丰富了旅行的层次感。

时间分配特别需要精心设计。一顿正餐后的适当步行或简短休整,能让游客以更好的状态迎接下一站美食。毕竟,再美味的食物也需要给味蕾留出回味空间。

1.3 美食旅游对地方经济发展的影响研究

美食旅游带来的经济效益往往超出预期。它不仅直接拉动餐饮消费,更催生了从食材供应到烹饪教学、从美食节庆到特产销售的完整产业链。这种影响是立体而持久的。

以日本和歌山的梅子之路为例,当地通过梅子主题的美食旅游,不仅提升了梅子产品的销量,更带动了周边民宿、交通和手工艺品的发展。游客为了品尝最新鲜的梅子料理而专程到访,这种"为食而行"的消费模式正在改变许多地区的旅游生态。

美食旅游还具备强大的品牌塑造功能。一道地方特色菜肴的走红,可能让整个地区的知名度得到提升。这种"以食带旅"的模式,为许多非传统旅游目的地创造了发展机遇。美食确实成为了地方经济发展的新引擎,这个转变相当令人振奋。

2.1 美食旅游资源评估指标体系

评估一家餐厅或一道地方美食是否值得纳入推荐系统,需要一套多维度的衡量标准。我们开发的评估体系包含四个核心维度:美食品质、文化价值、体验完整性和可达性。

美食品质不单指味道。食材的新鲜度、烹饪技法的传统性、口感的层次感都需要考量。文化价值则关注这道食物背后的故事——它是否承载着地方记忆,是否体现独特的饮食哲学。体验完整性评估的是从寻找店铺到用餐结束的全过程体验。可达性则关乎地理位置、营业时间和消费水平这些实际因素。

实际操作中,我们给每个维度设置了具体的评分项。比如在文化价值维度,会考察"是否有三代以上的传承历史"、"是否使用当地特有食材"、"是否与地方节庆相关"等指标。这种量化评估帮助我们筛掉那些仅适合拍照打卡的"网红店",保留真正有底蕴的美食据点。

2.2 基于用户偏好的个性化推荐算法

每个人的味蕾记忆都是独特的。我们的推荐算法就像一位细心的美食向导,通过分析用户的行为数据来理解他们的饮食偏好。算法会关注用户过往的评分记录、搜索关键词、在页面的停留时间,甚至包括他们跳过的推荐内容。

系统特别注重识别用户的"饮食禁忌"和"风味偏好"。有人对辣度特别敏感,有人排斥特定食材,还有人更看重用餐环境。这些细微差别都会影响推荐结果。我记得有位用户反复搜索"素食早茶",系统据此调整了给他的广州美食路线,特别突出了几家提供精品素食点心的老字号。

推荐过程不是简单的内容匹配。我们会结合协同过滤和内容-based推荐的方法,既参考相似用户的喜好,也分析食物本身的特征属性。这种双重保障让推荐结果既个性化又不失惊喜——偶尔推荐一些略微超出用户舒适区但符合其潜在兴趣的美食体验。

2.3 美食旅游路线优化模型设计

设计一条理想的美食路线,需要在多个约束条件中找到最优解。我们的优化模型需要同时考虑时间分配、地理位置、口味变化和体验强度这些变量。这就像在解一道复杂的美学方程式。

模型首先会根据餐厅的地理位置进行聚类分析,将相邻的餐饮点组合成合理的行程段。然后考虑口味节奏——避免连续安排重口味菜品,在油腻和清淡之间寻找平衡。体验强度也需要错落有致,不能把所有精品餐厅都集中在同一天。

实际操作中,我们采用改进的遗传算法来生成路线方案。算法会随机生成多条初始路线,然后通过"交叉"和"变异"操作不断优化。评价函数会综合考虑总行程时间、交通成本、口味多样性和用户评分预期。经过数百次迭代,最终输出几个各具特色的备选方案。

这个模型最巧妙的地方在于它的弹性。当用户提出"想避开高峰期"或"预算需要调整"时,系统能快速重新计算并给出优化后的路线。这种动态调整能力让推荐结果更加贴合实际需求。

3.1 不同地域特色的美食旅游路线设计

每个地方的美食地图都像一本等待翻阅的地方志。设计路线时需要抓住那个地方最独特的味觉密码。在成都,我们不会简单罗列火锅店,而是规划一条"川菜演变之旅"——从麻婆豆腐的起源地开始,经过几家传承四代的夫妻肺片老铺,最后在现代创意川菜餐厅结束。这样的路线讲述的是一个完整的饮食文化故事。

江南水乡的路线设计又完全不同。我们更注重时令与场景的搭配。春天推荐坐在乌篷船上品尝腌笃鲜,夏天安排荷塘边的藕粉圆子体验,秋天则设计蟹宴与黄酒品鉴的组合。这种设计让食物与环境产生对话,游客吃的不只是味道,更是一方水土的气息。

西北地区的路线需要兼顾辽阔地域带来的挑战。我们将河西走廊的美食路线设计成"驿站式"体验,在每个重要城镇设置一个特色美食站点。从兰州的牛肉面开始,经过张掖的羊肉垫卷子,最后在敦煌的驴肉黄面结束。这样的设计既考虑了实际交通条件,又展现了饮食文化的渐变过程。

3.2 美食旅游路线的用户体验评估

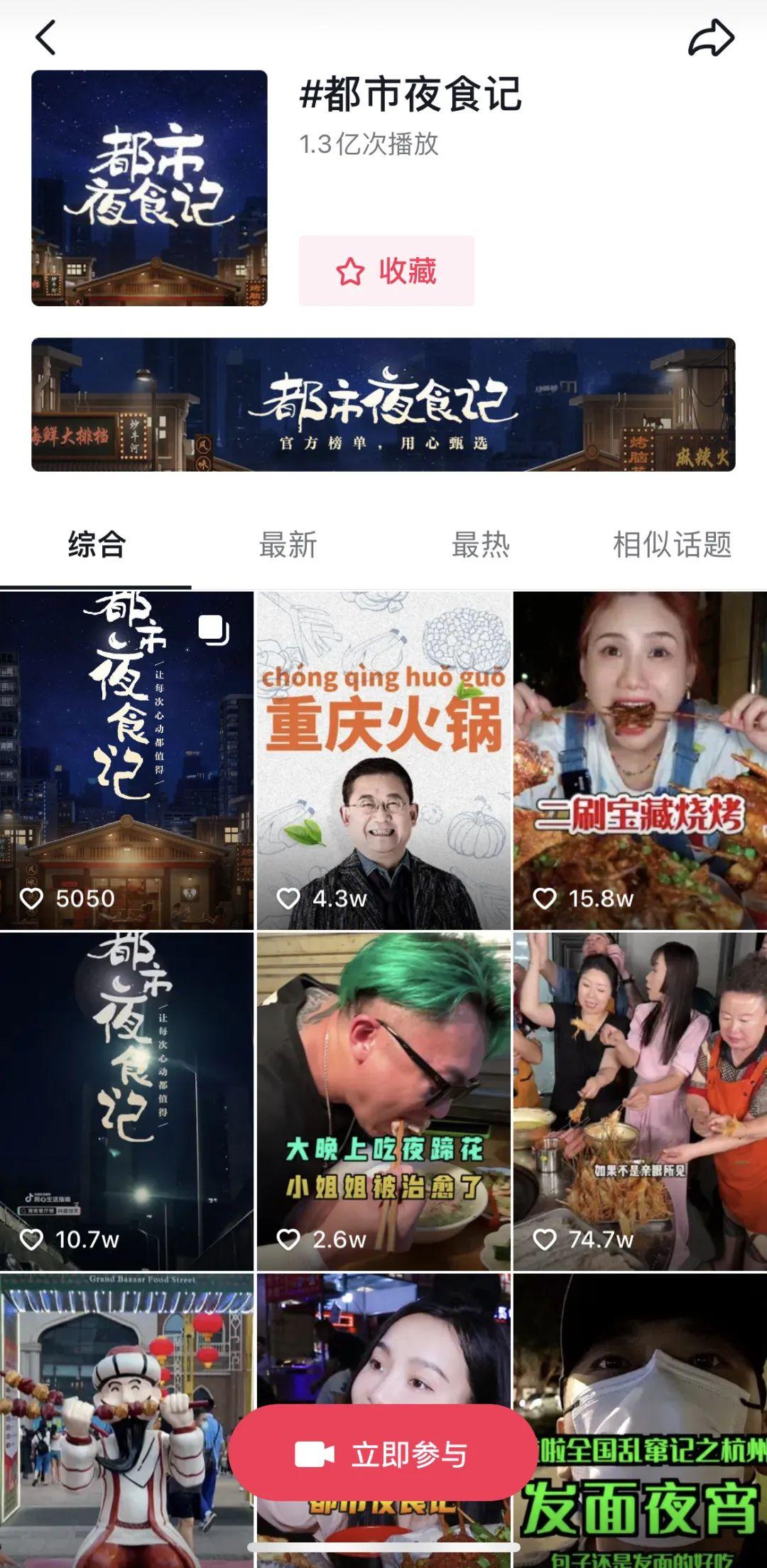

用户吃完一道菜后的表情比任何评分都真实。我们的评估体系既看数据也观察细节。除了常规的满意度评分,我们更关注用户在社交媒体上的自发分享内容——那些没有被要求却主动发布的用餐照片和评价往往更能说明问题。

记得有位用户按照我们设计的潮汕牛肉火锅路线用餐后,特意发来一段语音描述切肉师傅的刀工如何让他想起家乡的屠夫。这种情感共鸣的瞬间,比五星评分更能证明路线的成功。我们开始意识到,好的美食路线应该能唤醒记忆,而不仅仅是满足口腹之欲。

评估时特别注意"体验断层"——那些破坏整体感受的细节。比如两家餐厅距离看似很近,实际需要穿越嘈杂的市场;或者前一家店需要排队两小时,打乱了后续所有安排。现在我们每条路线都会安排测试员实地走一遍,记录每个转换点的实际体验,确保节奏舒适流畅。

3.3 美食旅游路线推荐的可持续发展策略

推荐系统不应该成为压垮传统小店的最后一根稻草。我们正在尝试"错峰推荐"机制,把游客引导至那些同样优秀但知名度稍低的店铺。在西安回民街的路线中,我们特意将几家百年老字号安排在非高峰时段,既分散了人流,又让游客获得更从容的用餐体验。

与当地社区的合作越来越深入。在桂林设计米粉路线时,我们邀请本地美食家参与路线策划,他们提供的 insider 知识让我们发现了很多地图上找不到的家庭作坊。这些店铺通常只做几样拿手菜,但味道极其地道。作为回报,我们帮助这些小店优化菜单设计和接待流程,让他们在接待游客的同时保持自己的特色。

数据使用的伦理问题也需要重视。我们正在开发"数据最小化"的推荐模式,只收集必要的偏好信息,避免过度追踪用户行为。同时建立季节性调整机制,在食材最佳时令推荐相关菜品,避免为了维持固定路线而使用反季食材。这种对自然节律的尊重,本质上也是对美食文化的保护。