1.1 美食旅游的定义与意义

美食旅游早已超越简单的吃喝玩乐。它是一场调动所有感官的深度旅行体验——用舌尖品味地方文化,用鼻子捕捉街头巷尾的香气,用眼睛记录食材从市场到餐桌的蜕变过程。

记得在京都第一次参加怀石料理体验时,主厨不仅讲解每道菜的时令含义,还展示了食材的切割技法。那一刻突然明白,美食旅游真正珍贵的不只是味蕾的享受,更是与当地文化产生的奇妙连接。这种旅行方式让每个目的地变得立体而鲜活。

美食成为打开异域文化的钥匙。通过食物,我们能读懂一个地方的历史脉络、气候特征,甚至当地人的性格特质。一盘简单的西班牙海鲜饭,讲述的是地中海沿岸的贸易历史;一碗越南河粉,折射出法国殖民时期的文化交融。

1.2 全球美食旅游发展趋势

过去五年,美食旅游呈现出令人惊喜的演变。游客不再满足于米其林打卡,转而追求更接地气的饮食体验。街头美食之旅、农家采摘活动、渔民市场早市——这些原本边缘的体验正成为主流。

有个有趣的现象:越来越多旅行者愿意为一场地道的美食体验调整整个行程。我认识一位朋友专门飞往意大利摩德纳,只为参加传统巴萨米克醋的酿造工作坊。这种“为食而行”的旅行理念正在重塑旅游业态。

数字平台加速了美食旅游的变革。社交媒体让地方特色小吃一夜爆红,美食博主带动了原本默默无闻的餐饮街区。同时,预约平台让原本难以接触的家庭厨房、私房菜馆向游客敞开大门。

1.3 美食旅游对当地经济的影响

美食旅游带来的经济涟漪效应常常超乎想象。除了直接拉动餐饮消费,它还能激活整条产业链——从食材供应商、烹饪学校到特色食器制作坊。

巴塞罗那的波盖利亚市场就是个典型例子。这个原本服务本地人的菜市场,因游客涌入催生了周边数十家烹饪工作室、美食导览服务。市场摊贩的收入结构也发生变化,除了售卖食材,还开发了即食小吃和烹饪体验项目。

偏远地区受益尤为明显。日本一些濒临消失的乡村通过开展“乡土料理传承之旅”,不仅留住了年轻人口,更让传统饮食文化获得新生。这种以美食为核心的区域振兴模式,确实为许多地方开辟了可持续发展路径。

美食旅游创造的工作机会也颇具特色。除了厨师、服务员这些传统岗位,还诞生了美食策展人、风味解说员、饮食文化翻译等新兴职业。这些岗位往往更依赖本地知识,让在地居民的优势得以充分发挥。

2.1 亚洲美食天堂:日本、泰国、中国

日本料理的精妙在于对季节的敏感。春季的樱饼、夏季的素面、秋季的松茸、冬季的锅物——每道菜都在讲述时间的流转。东京筑地市场搬迁后,丰洲市场延续着凌晨金枪鱼拍卖的震撼场面。记得在京都一家百年老铺,老师傅手握寿司时专注的眼神,那种对食材的敬畏让人动容。

大阪的道顿堀永远人声鼎沸。章鱼烧、大阪烧的香气在狭窄的街道上交缠,排队时与当地上班族闲聊,发现他们对自己城市的美食地图有着惊人的共识。关东关西的口味之争,在这里变得具体而生动。

泰国街头食物的活力无可替代。曼谷的痣姐炒粉摊前永远排着长队,锅铲与铁锅的碰撞声像极了这座城市的心跳。清迈的周末夜市里,青木瓜沙拉的酸辣气息穿透潮湿的空气,配上冰镇椰子汁,热带夜晚的燥热瞬间消散。

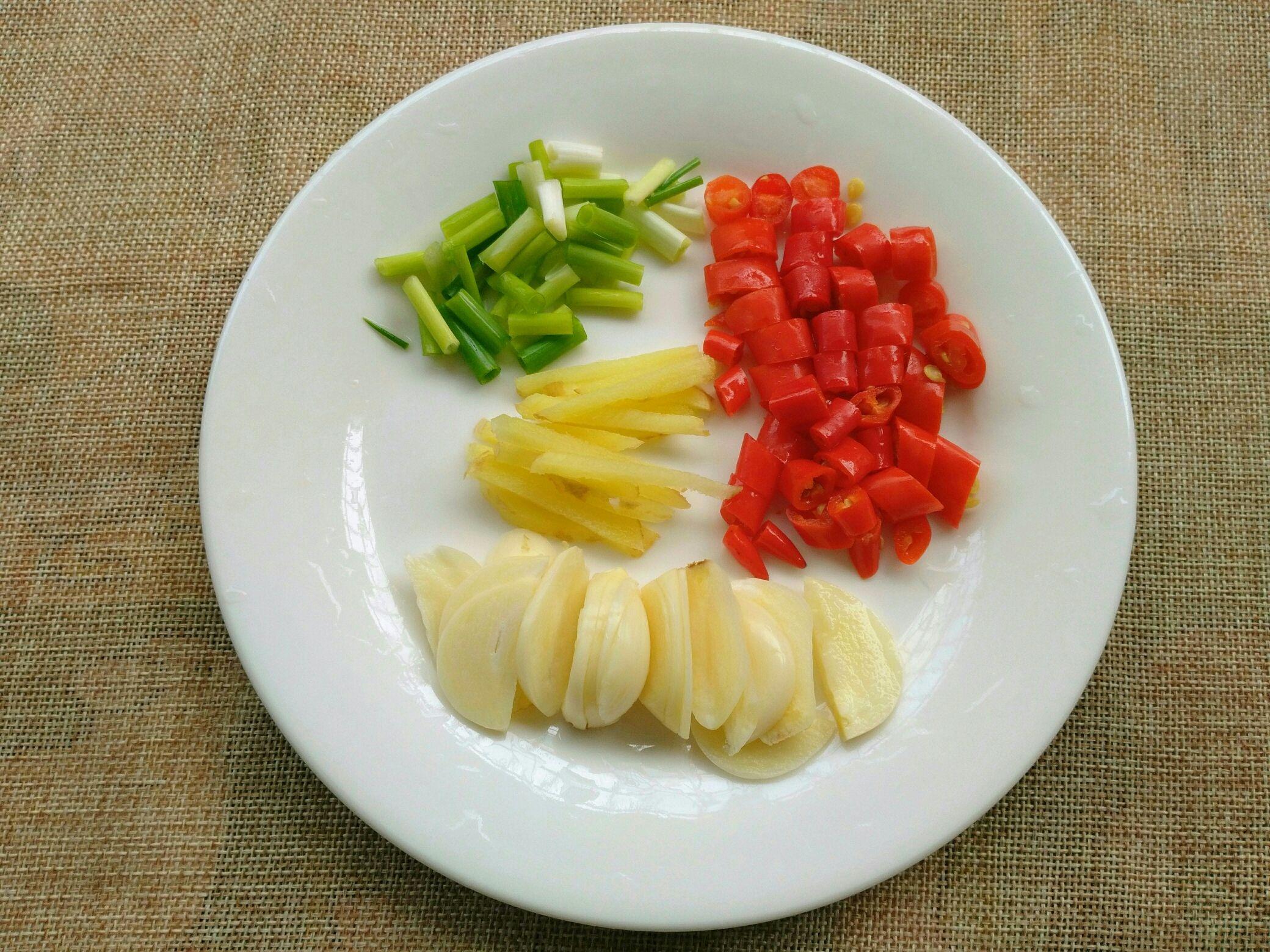

中国美食的多样性令人惊叹。成都的麻辣火锅里翻滚着巴蜀人民的豪爽,广州早茶桌上摆放着岭南文化的精致,西安回民街的羊肉泡馍承载着丝路往来的记忆。去年在潮州吃到的牛肉火锅,师傅现场切肉的刀工如行云流水,不同部位只需涮烫数秒,那种对火候的精准把控确实展现了中华饮食的深厚底蕴。

2.2 欧洲美食之都:意大利、法国、西班牙

意大利人对食物的执着近乎信仰。那不勒斯的披萨师傅会严肃地告诉你,正宗玛格丽特披萨必须使用圣马扎诺番茄和水牛马苏里拉奶酪。在托斯卡纳的乡间农庄,橄榄油的清香混合着烤面包的焦香,简单的番茄罗勒意面就能让人回味数日。

法国美食的仪式感独一无二。里昂的小酒馆里,穿着白围裙的侍者端着铜锅穿梭,勃艮第红酒炖牛肉的香气温暖了整个空间。巴黎的露天市场里,奶酪摊主会耐心解释每个产区的风味特点,那种对传统工艺的坚守令人敬佩。

西班牙的饮食文化充满欢乐基因。巴塞罗那的tapas酒吧里,人们站着喝酒聊天,火腿切片师的手艺如同表演艺术。在瓦伦西亚的海边餐厅,现捞的海鲜直接送上烤架,配着当地产的葡萄酒,地中海阳光的味道仿佛融化在每一口食物里。

2.3 美洲美食热点:墨西哥、秘鲁、美国

墨西哥城的街头永远飘着玉米饼的焦香。凌晨两点的taco摊前,上班族和游客并肩而坐,淋上青柠汁的烤猪肉在嘴里爆开丰富的层次。瓦哈卡市场的摩尔酱料有着数十种配方,每个家庭都有自己传承的秘密。

秘鲁美食的融合令人惊喜。利马的ceviche用酸橘汁腌渍新鲜海鱼,配上红薯和玉米,酸甜咸鲜在舌尖完美平衡。印加古都库斯科的街头,烤豚鼠的摊位旁,安第斯山区的老太太正在叫卖紫色的玉米汁。这种古老与现代的交织,构成了秘鲁独特的美食风景。

美国的美食地图就像它的文化一样多元。新奥尔良的法式区,秋葵汤的香味从百年老店飘出;纽约的东村,犹太熟食店的熏牛肉三明治堆得像座小山;加州的农夫市集,有机蔬菜的色彩鲜艳得如同调色盘。在波特兰的餐车聚集区,你可以尝到从埃塞俄比亚英吉拉到韩国炸鸡的世界风味。

2.4 其他地区特色美食目的地

伊斯坦布尔的大巴扎里,土耳其软糖的甜香与香料市场的浓郁气息交织。坐在博斯普鲁斯海峡边的餐厅,烤鱼的焦脆外皮与内里的鲜嫩形成美妙对比,配上一杯拉克酒,亚欧大陆的交汇处就这样在味觉中具象化。

摩洛哥马拉喀什的德吉玛广场,夜幕降临后变成巨大的露天餐厅。塔吉锅慢炖的羊肉带着无花果的甜香,薄荷茶的清凉恰到好处地中和了香料的浓烈。在迷宫般的麦地那里迷路时,当地孩子会热情地指路,顺便推荐他们最爱的烤羊脑摊。

开普敦的码头区,生蚝配长相思葡萄酒成为经典组合。驱车前往葡萄酒庄园的路上,沿途的烤肉摊飘来让人无法抗拒的香气。南非美食的独特之处在于,它巧妙融合了非洲、欧洲和亚洲的风味元素,创造出属于自己的鲜明个性。

3.1 不同预算等级的美食旅游方案

预算从来不是享受美食的障碍。经济型旅行者可以选择东京的立食寿司店,站着吃完一份套餐只需500日元,师傅的手艺却毫不含糊。记得在曼谷的巷弄里发现过一家家庭面摊,老太太煮的船面浓香四溢,价格不到街边连锁店的三分之一。

中档预算给了更多选择空间。巴塞罗那的tapas酒吧里,点几样小食配杯桑格利亚酒,人均20欧元就能体验地道的加泰罗尼亚风情。在纽约的东村,这个价位还能尝到移民家庭经营的正宗异国料理,那些藏在地下室的小馆子往往藏着最惊艳的味道。

奢华美食之旅可以很任性。京都的怀石料理需要提前数月预订,一顿饭就是三小时的感官盛宴。巴黎的米其林三星餐厅,侍酒师推荐的配酒让每道菜都变成艺术品。去年在托斯卡纳参加的松露狩猎体验,跟着猎犬在橡树林里寻找白松露,当晚就在古堡餐厅享用了现刨的松露意面,那种新鲜度确实值得高昂的花费。

3.2 餐饮费用预估与节省技巧

街头小吃是理解当地文化的捷径。墨西哥城的taco摊每个约15比索,连吃三家不同风味的摊位,花费还不及餐厅的一道前菜。伊斯坦布尔的烤鱼三明治摊前总是排着长队,站在海峡边享用刚出炉的烤鱼,海风都成了最好的调味料。

避开旅游区能省下不少开支。在罗马,离开特雷维喷泉步行十分钟,就能找到本地人光顾的trattoria,同样的carbonara价格便宜近半。清迈古城外的市集,青木瓜沙拉的价格只有周末夜市的一半,味道反而更地道。

学会在合适的时间用餐。西班牙的餐厅晚上八点前推出的menú del día包含三道菜和饮料,价格非常实惠。东京百货公司的地下食品区在晚上七点后开始打折,品质上乘的寿司和便当能以半价入手。这些细微的时间差,往往能带来超值的味觉体验。

3.3 季节性价格差异与最佳出行时间

淡季出行是聪明旅行者的秘密武器。威尼斯的十一月,游客散去后,当地餐厅开始推出特价套餐来吸引顾客。虽然天气微凉,但坐在温暖的室内享用墨鱼面,窗外运河的景色反而更显宁静真实。

食材的盛产期决定旅行品质。北海道夏季的海胆甜美丰腴,函馆朝市的丼饭让人难忘。托斯卡纳的秋天,新鲜初榨的橄榄油带着青草的香气,简单淋在面包上就是无上美味。去年十月在普罗旺斯,正好赶上松露季节,小镇餐厅的黑松露菜单价格只有巴黎的三分之一。

避开节日高峰期能省下大笔开支。情人节前后的巴黎,餐厅价格普遍上涨且需要提前预订。春节期间的东南亚,中餐厅价格水涨船高。反而在当地的斋月期间,伊斯坦布尔的街头在日落时分会出现特别的斋月帐篷,提供物美价廉的传统食物。

雨季未必是糟糕的选择。曼谷的七月虽然多雨,但餐厅和夜市照常营业,价格比旱季便宜三成。在突遇的阵雨里躲进街角小店,点一碗热腾腾的泰式船面,雨声反而成了最好的背景音乐。这种随遇而安的体验,往往比精心计划的行程更令人难忘。

4.1 特色餐厅与街头小吃探索

真正的美食地图藏在当地人的日常轨迹里。东京筑地市场搬迁后,场外市场的老店依然凌晨四点开始营业,站在金枪鱼解体秀的摊位前,刚切下的中腹肉在舌尖融化的瞬间,才明白什么叫“鲜活的滋味”。这些看似简陋的摊位,往往传承着几代人的手艺。

街头小吃是城市的脉搏。曼谷的痣姐炒粉摊前永远排着长队,锅铲与铁锅碰撞的火光中,一份镬气十足的pad thai三分钟出锅。墨西哥城的街头,玉米饼的香气从清晨飘到深夜,站在路边摊前挤上青柠汁,辣酱顺着手指流下的狼狈反而成了旅行中最真实的记忆。

米其林星星值得体验,但不必迷信。巴塞罗那的 Tickets餐厅需要提前三个月预订,分子料理的创意令人惊叹。不过有时街角那家开了六十年的老酒吧,简单的番茄面包配伊比利亚火腿,反而更能触动味蕾。美食的评判标准从来不止于精致程度。

4.2 烹饪课程与美食工作坊参与

亲手制作是理解饮食文化的最佳方式。清迈的泰式烹饪课上,跟着本地老师去市场认识香茅、柠檬叶,在露天厨房里学着捣制青咖喱酱。当自己做出的冬阴功汤在舌尖绽放出熟悉的味道时,才真正读懂了泰国菜的酸辣平衡。

地方特色的工作坊带来独特收获。托斯卡纳的农家院里,跟着非na学习手作意大利面。揉面的力度,擀皮的厚薄,这些看似简单的步骤里藏着几个世纪的传承。最后坐在葡萄藤下享用自己做的意面,配着庄园自产的基安蒂红酒,那种满足感远超在餐厅用餐。

专业厨师的短期课程值得投资。东京的寿司大师开设的三小时 workshop,从醋饭的温度到握寿司的手法,每个细节都透着匠人精神。虽然学费不菲,但学到的不仅是技巧,更是对食物的敬畏之心。这些技能回家后还能复现,让旅行滋味得以延续。

4.3 当地市场与食材采购体验

清晨的市场最富生机。巴塞罗那的博盖利亚市场,清晨六点渔获到港,摊主们用加泰罗尼亚语吆喝着今天的特价海鲜。跟着本地主妇挑选最肥美的红虾,在市场的立食区请厨师现场炙烤,海盐的咸香衬托出虾肉的清甜,这是餐厅里尝不到的鲜活。

菜市场是认识地方的窗口。伊斯坦布尔的香料市场里,摊主会热情地让你试尝各种干果,讲解不同产地藏红花的区别。记得在马拉喀什的露天市场,卖橄榄的老人家执意要教我辨认七种橄榄的成熟度,虽然语言不通,但通过比划和笑容,反而建立了奇妙的连接。

参与采购能发现隐藏的美味。京都的锦市场里,跟着怀石料理店的采购员挑选当季野菜,学到了辨认新鲜山葵的技巧。在托斯卡纳的周六市集,农家自产的奶酪和腌肉可以直接试吃,那些没有标签的食品往往有着最地道的风味。

4.4 美食节与特色活动安排

美食节是味蕾的狂欢。圣塞巴斯蒂安的pintxos节,整个老城区的酒吧都摆出创意小食,端着酒杯穿梭在石板路上,与陌生人碰杯分享美食见闻。这种随性的氛围里,食物成了最好的社交媒介。

季节性活动不容错过。十月的慕尼黑啤酒节不只是畅饮,传统巴伐利亚美食与欢快的民乐营造出独特的文化体验。在松露季节的阿尔巴,跟着松露猎人清晨进山,看着猎犬从土里刨出珍贵的白松露,那种发现的喜悦让后续的品尝更添滋味。

地方特色节庆值得专程前往。墨西哥的亡灵节期间,街头摊贩会制作特别的骷髅糖和亡灵面包,这些传统甜点承载着深厚的文化内涵。在清迈的水灯节,河边摊位的特色糯米点心与放水灯的仪式相得益彰,食物与文化的结合让体验更加立体。

记得有年在北海道参加雪祭,在零下十度的街头捧着热腾腾的汤咖喱,看着冰雕在夜色中发光。那种寒冷与温暖交织的感官记忆,至今想起仍觉得舌尖发烫。或许这就是美食旅行的魅力——让味道成为记忆的锚点。

5.1 语言障碍应对与点餐技巧

陌生的菜单像天书时,肢体语言是最通用的翻译器。在首尔街头想吃辣炒年糕,直接指向邻桌冒着热气的红色小锅,摊主立刻会意地点头。东京居酒屋的菜单全是假名,打开手机相册里存好的食物图片,服务员马上露出“明白了”的微笑。

学会几个关键词能打开美食之门。“Gracias”在墨西哥城市场能让玉米饼摊主多给你加一勺莎莎酱,“Grazie”在罗马小馆会让侍者更热情地推荐今日特选。记得在曼谷,只会说“pad thai”和“khop khun krap”(谢谢)就足够在夜市游刃有余。

观察当地人点餐是聪明的学习方式。那不勒斯的披萨店排队时,注意前面顾客的手势和常用词,轮到自己时模仿着说“Margherita”和“da portare via”(外带),老板会以为你是熟客。有些餐厅的菜单只有当地语言,不妨直接请服务员推荐——“what's your favorite”这个万能句式几乎全球通用。

5.2 饮食安全与健康注意事项

街头美食的诱惑与风险并存。曼谷的船面摊位,选择排队最长的通常更新鲜。墨西哥的taco摊,观察酱料瓶是否放在冰桶里,这往往能看出摊主对食品安全的重视程度。我曾在河内因为贪吃路边的法棍三明治,结果在酒店躺了两天——现在学会先看摊位的清洁状况再决定。

饮食习惯突变需要缓冲期。从清淡饮食直接切换到印度重香料料理,肠胃可能需要适应过程。德里第一餐不妨从奶油鸡这类温和菜肴开始,给消化系统留出调整空间。随身带些消化药和电解质冲剂,它们在某些时刻比任何美食都珍贵。

特殊饮食需求提前准备。清真的朋友在非穆斯林国家,可以下载识别halal标志的APP。素食者在意大利要特别说明不含奶酪,因为很多看似纯素的意面其实撒了帕玛森干酪。过敏体质最好用当地语言写好过敏原卡片,这在日本餐厅特别管用。

5.3 美食摄影与社交媒体分享

自然光是最好的美食滤镜。托斯卡纳农家午餐时,把餐桌移到葡萄藤的阴影下,阳光透过叶隙在烩饭上投下斑驳光影,比任何修图软件都迷人。夜市拍摄记得关掉闪光灯,利用摊位的灯光和蒸汽,能拍出更有氛围感的照片。

细节比全景更打动人心。不一定要拍整桌菜肴,聚焦在伊斯坦布尔baklava的糖丝拉丝瞬间,或是京都和果子师傅勾勒花瓣的专注神情。这些特写镜头往往比标准的美食照片更能传递当地饮食文化的精髓。

分享时记得保留神秘感。在里斯本发现那家只有三个座位的小餐馆,只发局部照片和模糊的街道特征,让真正感兴趣的人自己去探索。过度曝光有时会毁掉这些宝藏小店的特质,保持适当的神秘感也是对当地文化的保护。

5.4 可持续美食旅游实践

选择当地食材支持的餐厅。托斯卡纳的农家餐馆,菜单随季节变化,春天是洋蓟秋天是野菇。这种遵循自然节奏的饮食方式,既减少碳足迹又保证食材最佳风味。在京都的怀石料理店,主厨会根据当天市场最新鲜的渔获调整菜单,这种不确定性反而成了惊喜。

减少一次性餐具的使用。巴厘岛的warung小吃摊,自带不锈钢餐盒打包mie goreng,摊主会多给一勺虾片作为奖励。东京便利店买饭团时拒绝塑料包装,用手帕包着吃反而更有日式风情。这些小习惯累积起来,能显著降低旅行中的塑料消耗。

尊重当地的饮食传统。在摩洛哥的民宿,学着用右手撕古斯米,虽然开始笨拙,但主人看到你的努力会格外开心。京都高级料亭不喷浓重香水,这是对食材和同桌客人的尊重。这些细微的礼仪,让美食体验超越味觉,成为真正的文化交流。

去年在葡萄牙一个小渔村,跟着退潮的渔民捡海螺。他们教我只捡拳头大小的,把小的放回海里。那个下午收获不多,但老渔民说“大海养了我们世代,我们也要养它”。这句话比任何米其林餐厅的体验都更深刻地改变了我对美食旅游的理解。